O chef do Mocotó fala sobre a comida da infância, a relação com o pai, a criação do dadinho de tapioca (com receita!) e a entrada em territórios bem distantes da Vila Medeiros, bairro paulistano onde fez fama. Sua próxima parada: Los Angeles

“O sertão é do tamanho do mundo”, diz o jagunço Riobaldo em Grande Sertão: Veredas. A referência ao livro de Guimarães Rosa está no site do restaurante Mocotó. E, se lá está, motivo deve ter. De discurso ponderado, o chef Rodrigo Oliveira não parece ser do tipo que deixa as coisas ao acaso. Fora quando inventou os dadinhos de tapioca (veja a receita). Isso, segundo ele, aconteceu sem querer — como em tantos outros achados da cozinha, do pão fermentado à tarte tatin. Onze anos atrás, o cozinheiro estava enrolando bolinho de tapioca, como tinha aprendido com uma amiga, quando, por descuido, deixou a massa endurecer. Diante do desastre, resolveu fatiá-lo e fritá-lo para a equipe, seguindo a tradição sertaneja de nunca jogar fora o que se pode comer. Nascia um clássico que voou longe no Brasil e no mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Austrália). “Se eu fosse cobrar royalties…”, brinca. “Mas me sinto mais homenageado que plagiado.”

“O sertão é sem lugar”, também escreveu Guimarães Rosa. E Rodrigo, o cozinheiro que transformou o bar do pai pernambucano em um centro de peregrinação gourmet nos altos da Vila Medeiros (zona norte de SP), vai aos poucos ocupando novos territórios. “Temos que olhar para o mundo, mas sem dar as costas para o quintal”, diz o chef. Recentemente fincou bandeira na avenida Paulista, com o Balaio, restaurante brasileiro dentro do Instituto Moreira Salles — para chegar lá a partir do Mocotó, leva uns 50 minutos de carro, durante a semana, ou o mesmo tempo de bicicleta, aos domingos. Antes ele já tinha montado um café no Mercado de Pinheiros, outro no shopping D, e assinado os menus dos voos da KLM saídos do Brasil. Isso sem contar a abertura, cinco anos atrás, do Esquina Mocotó, vizinho ao Mocotó, com uma cozinha autoral classificada com uma estrela no guia Michelin. “O Esquina fala da Paulicéia”, diz Rodrigo, nascido no bairro da Vila Maria e morador da Vila Medeiros desde os 7 anos. “Tem um pedaço do Brasil e um pedaço do mundo na cidade, então praticamente tudo é possível.”

O próximo passo, previsto para 2019, é montar um restaurante de comida brasileira em West Hollywood, Los Angeles, em parceria com um grupo internacional. Ali, o menu deve seguir a toada pan-regional sem regionalismos do Balaio — fórmula expressa na moqueca vegetariana do restaurante, feita com caju, banana da terra, palmito, fava verde, ora-pro-nobis, coentro e caldo de tucupi, leite de coco e dendê. “É um prato que não é baiano, não é paraense, não é paulista, mas você coloca na boca e tem gosto de Brasil”, diz Rodrigo. “E não é feito para soar exótico ou fusion, e sim para soar gostoso, nutritivo, bonito, cheiroso.”

Mas como se transporta para outras bandas o sucesso do Mocotó, um negócio que é, nas palavras de Rodrigo, um restaurante improvável? Afinal, qual a probabilidade do chef catalão Joan Roca encontrar por acaso o chef francês Michel Bras em uma casa de cozinha sertaneja nas bordas do circuito gastronômico paulistano (“Essa cena aconteceu mesmo”, diz Rodrigo)? Ou: qual a chance de o boteco aberto nos anos 1970 por um retirante fugido da fome no Nordeste — seu José de Almeida, pai de Rodrigo — ter hoje 120 lugares ocupados todo mês por quase 20 mil clientes, que vão do office boy ao banqueiro cercado de seguranças? “Focamos no essencial, porque uma das nossas premissas mais importantes é inclusividade”, diz o chef. “Se você contar a história de uma maneira complicada ou agregar muito custo em cima dessa experiência, um monte de gente ou não vai entender ou não vai poder participar.”

Na elaboração dos pratos, isso significa se ater aos elementos fundamentais. “A carne de sol, a gente já fez de umas 50 maneiras diferentes, mas sempre respeitando a carne, o sal, o tempo, a brasa.” Mas, no caso do restaurante, o que é o essencial? O que é a cultura que precisa ser levada para qualquer parte? “A hospitalidade. Nosso negócio principal não é arroz e feijão, carne seca, pinga, cerveja e caipirinha. É acolhimento. Então encontrar as pessoas certas, tê-las engajadas, motivadas, é o primeiro passo para oferecer uma experiência verdadeira.”

Foi a equipe formada no Mocotó que ajudou a montar os negócios em outras freguesias. E foi o pai de Rodrigo, que aos 78 anos ainda bate ponto no Mocotó todos os dias, quem segurou um pouco os voos do filho. Ou o ajudou a voar com segurança. “Ele nunca me incentivou, nunca falou ‘parabéns, bom trabalho’. Pelo contrário. Dizia ‘pra que isso? Que bobagem!’”, conta Rodrigo. “Mas o receio do meu pai sempre me ajudava a refletir e me preparar mais para uma empreitada. Se tivesse sempre alguém dizendo ‘vai’, eu já teria montado e desmontado esse negócio umas três vezes.” Como diria Guimarães Rosa, e seu Zé Almeida há de concordar: “Viver é muito perigoso”.

Meu pai criou a cozinha do Mocotó: uma comida de panela, que é nosso lastro até hoje”

Confira mais alguns trechos da conversa com Rodrigo. Depois, a receita do tão falado e imitado dadinho de tapioca, que eu fiquei bem feliz de conseguir reproduzir em casa. (Clique aqui se preferir ir direto à receita.)

Como o dadinho surgiu?

A partir de uma receita de um bolinho de tapioca dada por uma colega, Adriana Cymes. Um dia, preparando o bolinho, eu tive que para fazer outra coisa na cozinha… Parece história, romance para florear a verdade, mas é isso mesmo. Depois que a massa dá o ponto, você tem poucos minutos para bolear, ou endurece. Quando voltei, o bolinho estava uma placa. Prestes a jogá-lo no lixo, falei: se a gente corta polenta em palitinhos e frita, será que não dá para cortar isso em palitinhos? Fiz para a gente (a equipe) comer, depois fiz testes, mexi na receita e tirei ingredientes para deixá-la mais simples, mais direta, mais gostosa.

E o molho agridoce?

Era um molho típico tailandês, feito na Inglaterra, que um chef francês (Laurent Suaudeau) trouxe para o Brasil de uma feira de alimentação na Alemanha. Eu estagiava com o Laurent (e já trabalhava no Mocotó) quando provei. Fui olhar os ingredientes: tapioca, pimenta, alho, vinagre, sal e açúcar. Falei: é um molho brasileiro, tem tudo que a gente usa na cozinha. Vou fazer isso!

Como era a comida da sua infância?

Em casa foi sempre minha mãe que cozinhou, muito bem. Era o trivial, todo dia arroz e feijão, uma carninha, uma salada. E farinha, lógico. Domingo tinha macarronada, frango guisado, maionese de batata. De vez em quando uma lasanha. Já meu pai criou a cozinha do Mocotó: uma comida de panela, que foi a base que aprendi e é nosso lastro até hoje. É um jeito de cozinhar intuitivo — porque ele não cozinhava antes —, prático, direto, essencial. Havia também as viagens a Pernambuco, todo ano, com a família, para passar as férias. Meu pai tem a fazenda lá ainda, na transição entre agreste e sertão. Eu comia coisas incríveis: cabrito guisado, carne de sol, cuscuz, macaxeira cozida, inhame… Foi o primeiro questionamento que eu levantei: isso é tão bom, por que a gente não faz isso no Mocotó? O Mocotó então fazia mocotó, favada, sarapatel, baião de dois.

Tem alguma comida na memória que você nunca conseguiu fazer igual?

A farofa d’água da minha mãe. Farofa de bolão, como é conhecida em alguns lugares. É uma farofa simples, não tem nenhuma gordura, só cebola, coentro escaldado em água com um pouquinho de sal e farinha de mandioca. Lembro quanto eu adorava essa farofa para comer com carne assada. Já a farofa de queijo do meu pai eu consegui pegar, depois de muito tempo. É uma simulação de uma farofa que o queijeiro faz quando termina de preparar o queijo do dia: ele raspa o tacho, todo caramelizado, coloca mais queijo e farinha, e vende essa farofa junto com o queijo. Meu pai imitava isso na frigideira, caramelizando o queijo, depois raspando.

Você trabalha com seu pai desde os 13 anos. Quais os principais ensinamentos dele?

Primeiro de tudo, o valor do trabalho. Meu pai, se subtrair o trabalho dele, sobra pouca coisa. Porque é uma pessoa que cuidou muito da família, ajudou muita gente, mas o veículo dessa generosidade sempre foi o trabalho. Dedicou a vida inteira e, aos 78 anos, com uma saúde frágil, está todo dia aqui, todo dia, todo dia. Já está aí com certeza, não preciso nem olhar. Muito dedicado, correto. Pensa em uma pessoa que sempre gostou de todos os pingos nos is. Um tremendo empreendedor, racional, comedido, paciente também, que foi construindo as coisas em um passo muito cadenciado, sem se deslumbrar pelo sucesso. Porque imagina, para quem veio sem ter o que comer, saiu fugido da fome, chegou sem nada, absolutamente nada, ele construiu um patrimônio que era uma conquista muito grande. Meu pai nos ensinou que o grande mérito do trabalho é o trabalho em si, não é ter isso ou comprar aquilo, ostentar.

O Mocotó é um restaurante único, peculiar, para o bem e para mal”

No que vocês são muito parecidos e no que não são?

Herdei o gosto pelo trabalho e não raro nas minhas folgas acabo trabalhando. Ainda estou aprendendo a incorporar o lazer na rotina, e as crianças ajudam bastante nisso (Rodrigo tem 5 filhos: Nina, 9, Flor, 7, Cora, Pedro, 3, e Alice, 1). Mas meu pai tem sempre uma prudência, no meu ver, delicadamente pessimista. Acho que nisso a gente difere. Eu penso sempre que a gente se prepara para todos os cenários, inclusive o pior, mas sempre espera o melhor cenário e em tudo que é possível ajuda a construir esse melhor cenário. Vem dando certo, e a gente vem aprendendo durante a caminhada. Tudo foi feito meio com base na intuição, algumas coisas na tentativa e erro, e por isso que o Mocotó é um restaurante único, peculiar, para o bem e para mal.

O que é esse mal?

É um restaurante em que você não consegue fazer reservas. Se a gente fosse instituir sistema de reservas, teria muito menos giro, menos giro significa menos agilidade, menos eficiência, mais custo. Nossa margem é pequena porque a gente usa produto de extrema qualidade, tem uma cozinha equipada com os melhores equipamentos (se você entrar na cozinha do Mocotó, do Fasano, do DOM ou do Maní, vai ver os mesmos equipamentos), tem uma equipe remunerada acima da média do mercado. Os custos são altos, e como a gente não quer criar um modelo exclusivo, como torna viável isso? Com giro. Tendo uma margem menor e atendendo um monte de gente.

O nosso pequeno restaurante aqui na Vila Medeiros e o glorioso Fasano lá nos Jardins e os restaurantes mais bacanas de Nova York ou de Londres têm muito mais coisas em comum do que diferenças”

Quanto foram importantes os estágios, as viagens, a faculdade? Quanto mudou a sua cabeça olhar o mundo lá fora?

Temos que olhar para o mundo, mas sem dar as costas para o quintal. Você não pode se deslumbrar com o que vê aí fora e esquecer que seu contexto é único e que tudo isso tem que ser filtrado. Mas a faculdade, os estágios, as dezenas de viagens que o próprio trabalho me deu oportunidade de fazer no Brasil e no mundo, tudo isso foi transformador. Talvez o ponto central foi ver que o nosso pequeno restaurante aqui na Vila Medeiros e o glorioso Fasano lá nos Jardins e os restaurantes mais bacanas de Nova York ou de Londres têm muito mais coisas em comum do que diferenças. Isso me faz acreditar mais no nosso negócio. Por que não fazer um grande restaurante na Vila Medeiros? Grande no sentido qualitativo. O Mocotó tem 120 lugares e atende quase 20 mil pessoas no mês. A gente tem bastante orgulho desse feito, que é atrair a atenção de gente do mundo todo para a cozinha sertaneja e para a Vila Medeiros, para o sertão paulistano.

E esse projeto de ir para o mundo mesmo, de sair do Brasil?

Depois de assinar o menu da KLM, a gente falava: o céu era limite, não é mais. Obviamente uma brincadeira. E agora há um projeto em andamento em Los Angeles. A gente já recebeu um monte de convites para lugares muito legais, mas esse tocou de verdade porque reunia todos os ingredientes necessários: um lugar extraordinário, pois a cena gastronômica de Los Angeles está efervescente; um grupo que tem muito recurso e know how. A gente viu como uma grande oportunidade de se desafiar sobre como seria recebida a cozinha brasileira lá fora.

RECEITA

Dadinhos de tapioca

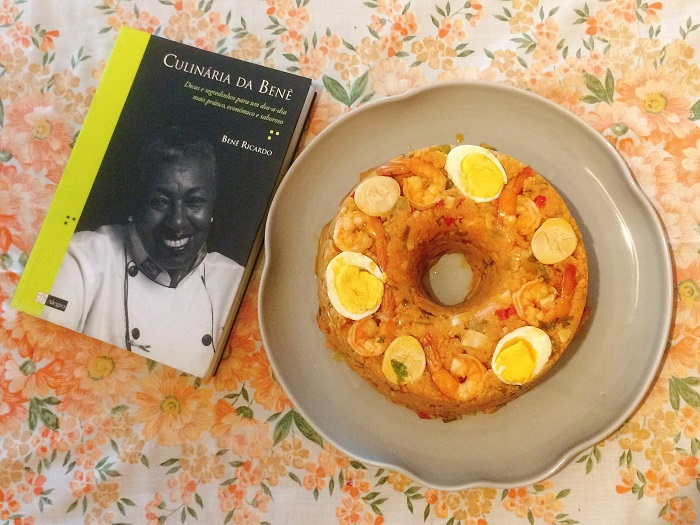

(Receita da embalagem da tapioca granulada vendida no Mocotó – testada por mim e aprovada pelo meu filho, conforme foto abaixo)

Ingredientes

1 litro de leite

500 gramas de tapioca granulada

750 gramas de queijo coalho ralado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino branca a gosto

Óleo para fritar

Molho agridoce de pimenta para acompanhar (opcional)

Modo de preparo

Escolha uma travessa retangular. Molhe com um pouco de água e cubra com filme plástico. Ele ajudará a desenformar.

Leve o leite ao fogo até que comece a ferver

Em um recipiente, misture a tapioca, o queijo, a pimenta e o sal.

Quando o leite levantar fervura, desligue a chama e o acrescente à mistura de tapioca, queijo e pimenta. Mexa bem até que a tapioca esteja hidratada.

Transfira a massa para a travessa com filme plástico, cubra com outro plástico e deixe esfriar. Leve à geladeira e deixe até que esteja firme.

Retire da geladeira, corte em cubos e frite em bastante óleo, a 170 ºC, até ficarem bem dourados e crocantes.

Para cozinhar mais:

, de Ana Luiza Trajano

: estava lá. Lembrei então do Básico – Enciclopédia de Receitas do Brasil

. Escrito pela chef Ana Luiza Trajano (de quem vamos falar mais muito em breve), ele dá uma boa atualizada no receituário das casas do Brasil — não à toa, o sociólogo Carlos Alberto Dória compara o novo livro com o da Dona Benta, lançado nos anos 1940.

, do jeito que eu preparei.